Ditulis untuk Kongkow Jawara Puisi

Ditulis untuk Kongkow Jawara Puisi

di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta

14 Desember 2016

Sebuah sayembara puisi hanyalah een rimpeltje in de oceaan, a ripple in the ocean, sebuah riak di tengah samudra usaha kanonisasi Puisi Indonesia, proses yang tak bosan-bosannya berlangsung sejak skena Pujangga Lama sampai sekarang skena Pujangga Hallmark.

Termasuk juga Sayembara Manuskrip Buku Puisi Dewan Kesenian Jakarta 2015 kemarin. Bukan berarti itu hal yang buruk, tapi kita harus sadar sayembara ini dan sayembara-sayembara puisi lain yang ternyata banyak sekali jumlahnya hanyalah salah satu dari banyak usaha untuk mengkanonisasi Puisi Indonesia — yang sampai sekarang belum tersusun juga, wherefore art thou HB Jassin? Does the HB in yer name stand for Harold Bloom?

Ya, ada banyak Paus dalam Puisi Indonesia, ada Khatulistiwa Literary Award/Kusala Sastra Khatulistiwa, ada rak-rak best seller di Gramedia (yang jika kita percayai kuasanya berarti karya kanon saat ini bahkan tidak berbahasa Indonesia *show crowd Lala Bohang’s The Book of Forbidden Feelings*), ada Instagram dan Twitter yang melahirkan Instapoets dan beribu-ribu kalimat mutiara siap-retweet yang niscaya diakui sebagai puisi jika followersmu lebih dari 100K, ada juga kurator-kurator partikelir yang dengan tekun memilih puisi-puisi yang mereka anggap bagus, baik itu dari buku, jurnal, majalah, atau tong sampah buat direkomendasikan ke teman, ada juga kurator-kurator ambtenaar seperti Komite Buku Nasional yang dengan tekun memilih puisi-puisi teman-teman mereka sendiri tanpa kriteria yang jelas untuk dijual di bukalapak Frankfurt Book Fair, dan jangan lupa Goodreads, yang mewakili kurator sastra paling akar rumput itu — pembaca — yang baru saja mengkanonisasi buku movie tie-in pesanan dan pengrajinnya (Tidak Ada New York Hari Ini @hurufkecil) sebagai buku puisi dan penyair paling “it was amazing” di tahun 2016.

Semua Paus-Paus Puisi Indonesia di atas bersaing mengkanonisasi Puisi Indonesia tapi juga bekerja keroyokan sebenarnya. Aku ingin hidup seribu tahun lagi, biar tahu hasilnya. Tidak semua orang seberuntung Shakespeare, mati tanpa meninggalkan haterz. Kebanyakan dari kita adalah Geraldine Kim. Siapa itu? Exactly.

Lima belas tahun lalu, tahun 2001, terakhir kali Sayembara Puisi DKJ diadakan, pemenangnya 1, 2, 3 adalah Zeffry J. Alkatiri, Dorothea Rosa Herliany, dan Joko Pinurbo. Zeffry buat saya patut jadi Santo, bukan cuma dikanonisasi, tapi apakah pembaca Goodreads akan setuju dengan saya? Dorothea menang KLA juga di tahun 2006, tapi ada yang ingat dia menang untuk buku puisinya yang mana? Hanya Joko Pinurbo, yang sebenarnya sudah menerbitkan kumpulan puisinya Celana yang fenomenal itu dua tahun sebelum menang juara ketiga di sayembara puisi DKJ, namasarungnya masih berkibar sampai sekarang.

Singkat kata, menyitir Jokpin sendiri, kanonisasi Puisi Indonesia adalah ranjang yang rawan kekuasaan — tidak jelas siapa yang paling berkuasa, pembacakah? Gramediakah? Kompas dan Kortem Minggukah? — dan zonder kejelasan.

‘No man is listening’: Sergius Mencari Bacchus Norman Erikson Pasaribu dan absennya queer poetry dalam Sastra Indonesia

Buku ini tentang perjuangan seorang queer mencari payung rohani yang tepat untuknya.

Queer poetry bukan sub-genre yang gampang didefinisikan, para queer poets pun seringkali masih cat fight tentang definisinya, bahkan tentang pantas tidaknya label itu buat mereka sendiri.

Tapi jika melihatnya dari sisi teori, puisi queer bisa paling tidak dideskripsikan sebagai puisi yang menginvestigasi dan mengkritik konstruksi sosial dan moral yang (hetero)normatif dari perspektif seorang queer.

Dari sisi praktis, queer poetry sebenarnya tidak ada bedanya dengan puisi agamis, puisi négritude, puisi eksil — puisinya (harus) ada karena komunitasnya (selalu) ada.

Di Indonesia, komunitas queer (atau LGBT) selalu ada sehardcore apapun masyarakat atau NKRI berusaha merepresinya. Tapi dalam skena mainstream Puisi Indonesia, tidak seperti dalam film atau musik, atau bahkan cerpen dan novel, queer poetry sejak beberapa tembang dalam Serat Centhini (yang saya tahu, karena saya orang Jawir, tidak menutup kemungkinan ada syair-syair pra-Indonesia lain yang bertema queer) tidak pernah ada lagi.

Hingga Sergius Mencari Bacchus. Dengan segala kegalauan asmara, karir, dan rohani yang ditumpahkan dalam sebuah tragedi (reference ke sepuh tragedi Yunani Kuno Aeschylus, checked! — “Sebelum Aeschylus”) traveling dari Inferno ke Purgatorio lupa stopover di Paradiso, tapi dengan nada komik seperti “Serial TV Komedi”.

Investigasi psychoanalysis-lite tentang identitas LGBT si aku, hubungannya dengan keluarganya — the abusive emotionally absent father, the depressed mother, ke-Batak-annya, ke-Kristen-annya — yang ditulis menjadi pseudo-otobiografi/mock-memoir rasanya sangat kekinian. Ingat A Heartbreaking Work of Staggering Genius Dave Eggers? Sergius Mencari Bacchus mungkin bisa diberi subjudul A Heartbreaking Work of a STAN Genius.

Bentuk emo-memoar Sergius Mencari Bachhus menunjukkan Norman adalah bagian dari generasi penulis Indonesia yang besar dengan pengarang-pengarang alt-everything post-McSweeney’s seperti Miranda July dan Tao Lin, yang luwes menggabungkan kengehekan ala Puisi Mbeling dengan kegalauan emo ala Dashboard Confessionals. Ke dalam campuran itu, Norman menambahkan dimensi kereligiusan (e.g. “tuhan yang bercabang tiga — seperti pohon”, “Ia dan Pohon” — confessional confessionals?).

Referensi-referensi pop sekaligus high culture yang bertaburan di mana-mana (mengingatkan akan kumpulan puisi “Digest” Gregory Pardlo yang dikutip Norman di awal buku ini) memberikan petunjuk tentang tema-tema queerohaniannya, dari Summa Theologiae Thomas Aquinas (“Perihal Keagungan Puisi”) sampai film gay advocacy Prayers for Bobby (“Aubade”).

Gaya berpuisi Norman, free verse yang sangat terkontrol sehingga kadang-kadang bisa terasa mencekik — very Poetry Foundation — sebenarnya tidak baru-baru amat. Bahkan di tengah-tengah badai Awkarin x Young Lex x Roy Ricardo bisa terdengar agak old-fashioned. Sementara argumen-argumennya di beberapa tempat agak terlalu insular, seperti kebelet come out tapi juga keasyikan menyembunyikannya dalam kode-kode dan superstruktur yang asoy, tapi mungkin malah mengalienasi.

Tapi di tengah-tengah dunia Puisi Indonesia yang sangat heteronormatif, di mana bahkan penyair-penyairnya bisa permisif terhadap rapists, Sergius Mencari Bacchus menjadi buku puisi yang sangat penting karena ia mendobrak tabu tentang tema queer dalam Puisi Indonesia. A queer pioneer.

Tradisi dan suara individu dalam Kawitan Ni Made Purnama Sari

Buku ini tentang seorang penyair yang mencari asal muasal kepenyairannya dan berakhir dengan penemuan dirinya sendiri.

Kawitan adalah CSI: PUISI Purnama terhadap segala macam anxiety of influence-nya, puisi-puisi dalam sejarah Puisi Indonesia mana saja yang menjadi parent-poem puisi-puisinya, di manakah the beginning (Kawitan!) karir puisinya (karena sebelum sayembara DKJ tahun lalu, hanya Purnama yang bisa dibilang sudah punya karir sebagai penyair dalam skena mainstream Puisi Indonesia).

“Tak ada penyair… yang memiliki maknanya sendiri. Penting tidaknya dia, apresiasi atasnya, dilihat berdasarkan relasinya dengan para penyair… yang sudah mati. … Ini adalah prinsip kritik estetik, tidak sekedar kritik historis.” (T.S. Eliot, “Tradition and the Individual Talent”, terjemahan Saut Situmorang, “Tradisi dan Bakat Individu”, dalam Politik Sastra) Jadi, siapa/apakah/di mana(saja)kah kawitan Purnama?

Apakah mbok-mboknya di skena puisi Bali, penyair-penyair perempuan dari the Bali School yang salah satu ciri khasnya adalah intensitas emosi yang dalam?

Bandingkan:

“Sesekali hawa dingin mengembus wajah.

Aku ingin membenamkannya di jantungku.

…

Kurasakan udara tak lagi memberi nafas.

Kau sentuh kulitku. Dan kulitku

segera menghijau.” (puisi 15, dalam “Saiban” Oka Rusmini)

dengan

“mengapa selalu ada pertanyaan

tentang kesetiaan

mengapa selalu saja ada simpul mematikan

jika ikatan jadi menyakitkan” (“Sinta”, Ida Ayu Oka Suwati Sideman)

dengan

“Daunku yang hijau lebat

Dulu menaungi kumpulan sarang semut

Tidur berlindung di lelap akarku” (“Bayam Pasar Banjaran”, Ni Made Purnama Sari)

Atau Sitor, tempat Purnama menginap “cuma dua malam di Paslaan [Straat]”?

Kepada puisi simbolik a la Mallarmé Sitor yang terkenal, “Bunga”,

“Bunga di atas batu

Dibakar sepi

Mengatas indera

ia menanti”

Purnama menjawab (dengan teka-teki yang lebih metafisikal daripada simbolik):

“Bagaimana aku dapat melihat sekuntum bunga?

…

Lambat laun aku akan serupa batu-batu” (“Bunga untuk Sitor”)

Atau Chairil, parent-poet semua penyair Indonesia itu?

“Di stasiun karet aku menunggu bukan untuk chairil

…[yang] bercinta tak jemu di gerbong tua kereta

…[tapi] lalu kudengan kereta sayup mendekat

membuka pintunya di hadapanku

menampilkan ruang remang sepi penumpang” (“Doa Puisi”)

Seperti kita tahu, kereta adalah metafora Chairil untuk kematian, “gigi masa” yang jadwalnya lebih kacau lagi daripada commuter line, walaupun pasti, akhirnya, akan datang juga. Dan mungkin tradisi juga seperti kematian, yang tak akan bisa dihindari penyair siapapun, sepemberontak apapun (bahkan Afrizal Malna yang atap bahasanya sudah runtuh pun masih menulis pakai Bahasa Indonesia, masih sesuatu Indonesia!).

“Sisipkan arsip, siram tanaman, rawat kenangan”, tulis Purnama di “Salam Perpisahan dari Paslaan”. Purnama bukan Mbok Oka, bukan Sitor, bukan Chairil, tapi ketiga-tiganya. Mereka adalah “segugusan pakis dan rumput yang pelan-pelan melayu, melapuk jadi rabuk akar dahan, lalu tumbuh kembali sebagai pakis dan rumput yang lain” (“Matoa”). Sesuatu yang lain itulah suara individu Purnama.

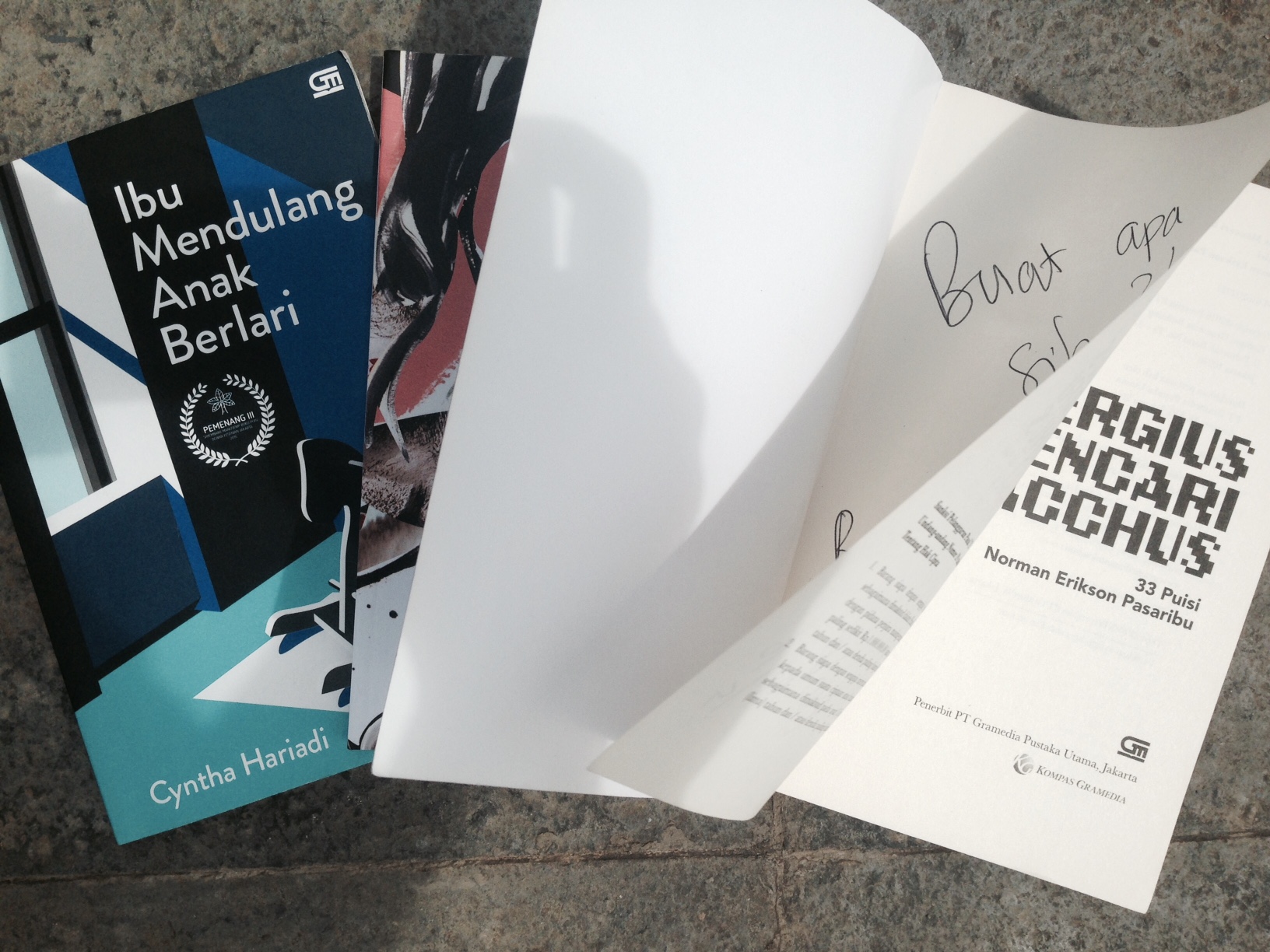

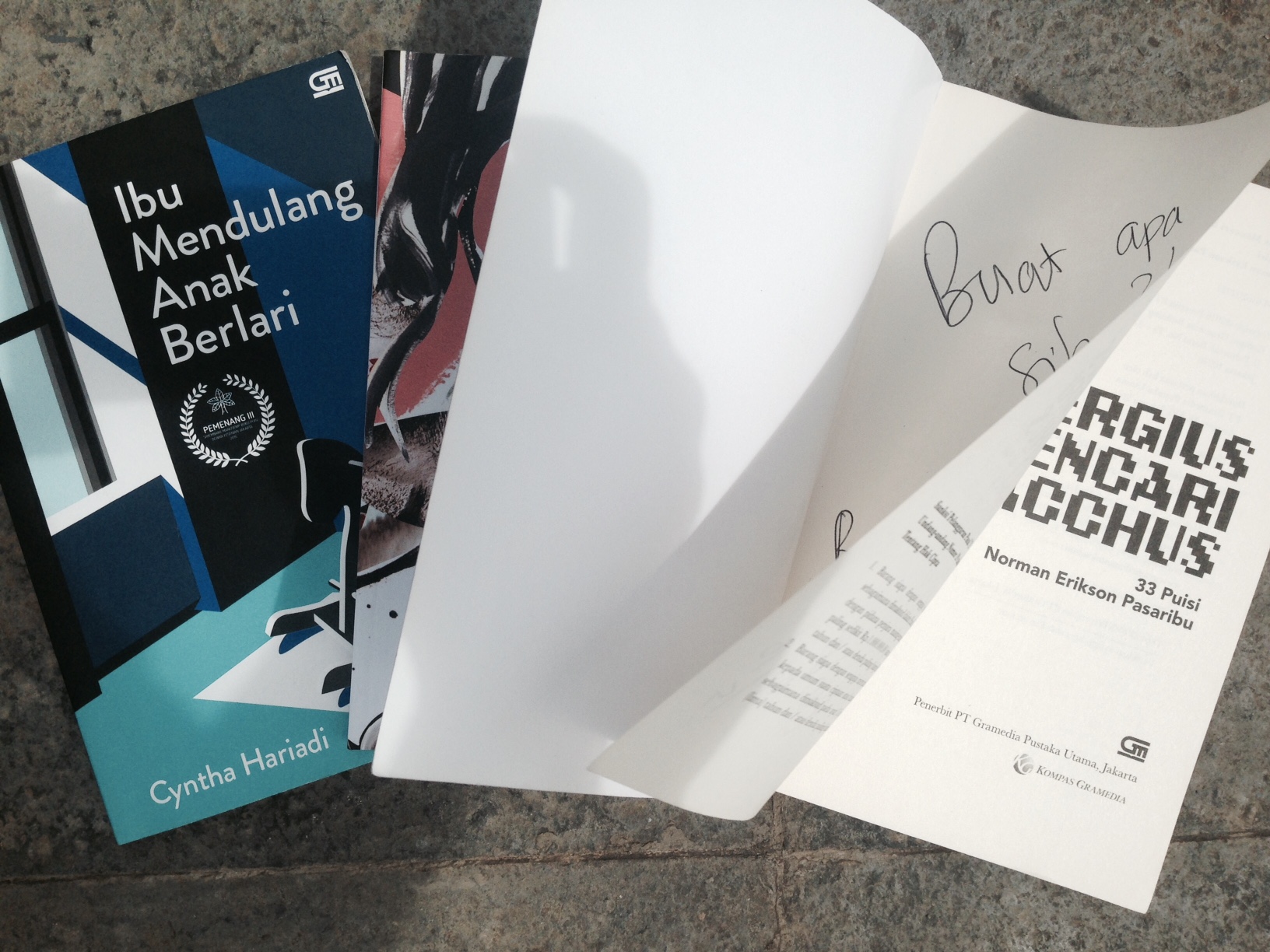

Of woman born: domestic confessional poetry dari Toeti Heraty sampai Cyntha Hariadi

Buku ini adalah sebuah kelahiran kembali seorang perempuan dari menjadi seorang Ibu menjadi Aku lagi.

Seperti ditanyakan sendiri oleh penyairnya di puisi “Pertanyaan”: “Bila aku tak mampu lagi mencinta, bisakah aku hanya menjadi aku?”

Penyair perempuan adalah kaum yang (di)marginal(kan) dalam skena Penyair Indonesia, apalagi penyair perempuan yang menulis puisi tentang hal-hal yang dianggap sebagai hal-hal “perempuan”, dari mengurusi laundry, mengasuh anak, sampai mengurusi laundry lagi.

Di blurbs buku Nostalgi = Transendensi Toeti Heraty, tertulis klaim “penyair wanita Indonesia dapat dihitung dengan jari. Setelah berumah tangga, biasanya penyair wanita Indonesia memasuki ‘masa pensiun’ alias tidak menulis sajak lagi.”

Saya tidak percaya. Kemungkinan besar blurb seksis ini ditulis oleh seorang laki-laki yang tidak bisa menghitung jarinya sendiri. Isma Sawitri, Poppy D. Hutagalung, Rayani Sriwidodo, Toeti Heraty, Abidah El Khalieqi, Anil Hukma, Cok Sawitri, Dorothea Rosa Herliany, Medy Loekito, Nenden Lilis A., Oka Rusmini, Sirikit Syah, Dina Octaviani, Nur Wahida, Shantinned, Shinta Febriany, Putu Vivi Lestari. Itu sudah 17 nama! Dan baru yang dimuat dalam satu antologi Selendang Pelangi yang dikumpulkan Toeti Heraty sendiri.

Confessional poetry adalah puisi tentang kehidupan personal si “Aku,” jadi bukan (hanya) “Aku lirik”, tapi (juga) “Aku biopic”. Subyek confessional poetry adalah pengalaman-pengalaman pribadi, trauma, depresi, relationshits, yang diolah dalam gaya yang otobiografis.

Sajak-sajak confessional tentang pengalaman-pengalaman pribadi, depresi, trauma, histeria, sekaligus euforia menjadi Ibu dalam Ibu Mendulang Anak Berlari karya Cyntha Hariadi juga diolah dalam gaya otobiografis seperti ini. Banyak sekali puisi dalam buku ini ditulis dalam bentuk potongan-potongan jurnal, dongeng mini, to-do wejangan seorang Ibu tentang dan untuk anaknya, dialog antara Ibu dan Anak, atau lebih sering Ibu ngomong sendiri kepada anaknya yang belum bisa menjawab “segala kegelisahan si Ibu dengan kata-kata yang ia harapkan”. Sebuah Medela confessionals, if you will.

Secara filosofis cara Cyntha mengolah pengalaman-pengalamannya menjadi Ibu, menurut petunjuk yang diberikan dalam dua epigraf bukunya, dipengaruhi oleh Adrienne Rich, penyair dan feminis gelombang kedua legendaris yang juga menggunakan pengalamannya menjadi Ibu sebagai titik-loncat untuk mengkritisi ketimpangan antara pengalaman IRL menjadi Ibu dan idealisme tentang Ibu yang diciptakan dan dilestarikan oleh budaya yang patriarkal. Lebih Sylvia Plath daripada Female Daily!

“Darinya [hubungan Ibu-Anak] tumbuh akar kisah-kisah tentang

ketergantungan antar manusia yang paling dalam

dan keterasingan yang paling kelam.” (Adrienne Rich, Of Woman Born, diterjemahkan sendiri oleh Cyntha sebagai salah satu epigraf bukunya)

Of Woman Born adalah salah satu analisis feminis pertama tentang Ibuisme sebagai sebuah institusi. Seperti Ibu Mendulang Anak Berlari, Of Woman Born juga diawali dengan potongan-potongan jurnal Adrienne waktu membesarkan ketiga anaknya.

Bandingkan:

“My children cause me the most exquisite suffering of which I have any experience. It is the suffering of ambivalence: the murderous alternation between bitter resentment and raw-edged nerves, and blissful gratification and tenderness.” (Adrienne Rich, Of Woman Born)

dengan:

“Kepolosan yang selalu mengejutkan

seperti api disiram air meninggalkan ibu berasap.

Ibu berkata dalam hati

dekat bau tahi, jauh memang jadi wangi.” (“Hotel”)

atau

“… kau menjerit

seakan kau hendak kujerat.

… tubuhmu meronta

seakan aku hendak menyembelihmu.” (“Menghangatkanmu”)

Secara puitis, bisa ditarik benang merah dari puisi-puisi Toeti Heraty sampai ke puisi-puisi Cyntha. Keduanya menulis puisi-puisi confessional tentang kehidupan perempuan Jakarta kelas menengah (Cyntha) ke atas (Madame Toeti) dalam bahasa sehari-hari yang sarat ironi.

Bandingkan:

“hari ini minggu pagi kulihat tiga wanita tadi

berjalan lambat karena kainnya kain berwiru” (“Wanita”, Toeti Heraty)

dengan

“Wanita itu perkasa

rambutnya tak goyah menutupi mata…

pakaiannya licin dan berwibawa…

sepatunya lancip dan tinggi, ia sejajar dengan para lelaki.” (“Pergulatan”, Cyntha Hariadi — pergulatan dalam puisi ini sebenarnya antara superwanita/first-wave feminist di atas dengan sosok third-wave postcolonial femmo “perempuan baik [yang] rambutnya mengikuti arah angin, sepatunya datar, supaya dekat ke tanah dan sejajar dengan segala yang kecil…. Wanita itu dan perempuan ini orang yang sama”.)

Atau

“benda-benda mesra

…

bola usang dan beruang tercinta

sepatu merah yang telah lepas-lepas

kulitnya” (“Selesai”, Toeti Heraty)

dengan

“aneka boneka binatang ternak dan buas,

biskuit, separuh kepala, sebelah tangan

dan sebelah kakiku” (“Beres-beres”, Cyntha Hariadi)

Kedua penyair perempuan ini menulis tentang hal-hal dan peristiwa-peristiwa domestik yang tidak (dibolehkan) ambil bagian dalam dunia Puisi Indonesia, tentang cocktail party (Madame Toeti) dan spidol dan kertas (Cyntha), tentang cerita-cerita personal “remeh-temeh” yang mereka sulam/sulap menjadi kritik politik yang tajam terhadap (Puisi) Indonesia yang didominasi laki-laki. Cuplikan di bawah ini mungkin bisa dijadikan manifesto buat domestic confessional poets yang mengikuti jejak Toeti dan Cyntha di masa depan:

“Tulis apa saja yang ada di otakmu atau yang tak ada.

Aku pilih yang tak ada karena aku tahu sebenarnya ada.

…

lalu aku ingat: harus ambil cucian di bawah. (“Kosong”)

Ditulis untuk Kongkow Jawara Puisi

Ditulis untuk Kongkow Jawara Puisi