Bandung terlalu cerah untuk September Hitam. Langit biru. Udara nir-polusi. Yang hitam hanya lorong-lorong besi Skybridge yang baru di Stasiun Bandung. Di perjalanan kereta api Parahyangan dengan pemandangannya yang trés mooi indie, seorang teman mengirim pesan di WhatsApp: “Kalau inget di film lewat djam malam stasiunnya kan lumayan authentic euro design tuh, entar kalo udah sampe ngerasain dah itu stasiunnya udah dibentuk jadi seakan-akan airport. One of them Ridwan Kamil-esque form over function bullshit.” Memasuki salah satu Skybridge itu kesan pertama adalah, ini adalah elevator paling lambat yang pernah kunaiki. Di ujung elevator ada banyak sekali plang tapi tidak ada yang bisa kumengerti. Seorang satpam berdiri di tiap ujung elevator yang membawa penumpang dari peron-peron. Mereka semua menanyakan hal yang sama: “Dari sini ke mana ya, Pak?”

Setelah diarahkan ke elevator turun paling ujung untuk menuju ke tempat penghentian taksi, saya hampir terjungkal meletakkan kaki di elevator landai yang derajat elevasinya sepertinya terlalu curam. Bukankah dia, RK, adalah arsitek? Apakah dia juga seorang pionir wahana elevator maut? Ah, semoga saja jika aku terjungkal di sini aku akan semakin… mendekati surga.

Sayangnya bukan surga yang menantiku di bawah Skybridge, tapi hanya tempat tunggu stasiun kereta masih seperti yang lama, dengan deretan restoran dan kafe yang sama, yang dulu bisa dicapai dari peron cukup dengan menyeberangi rel tanpa risiko leher patah. Saya membalas pesan WhatsApp teman saya tadi (orang Bandung asli) di depan kedai Roti’O: “wtf is this skybridge. confumaxxxing. elevator slower than javanese dance.” Di pintu keluar stasiun pun skena pemesanan taksi masih membingungkan seperti dulu: diarahkan untuk terdampar di lapangan parkir bersama dua SPG Blue Bird tapi tanpa ada satu pun taksi Blue Bird. Padahal tadi banyak yang kosong setelah menurunkan penumpang. Halo, halo Bandung. Ibukota kebingungan.

Akhirnya taksi datang. Interiornya panas, padahal udara di luar lumayan sejuk. Membawa saya ke sebuah vegan bakery di daerah Dago yang direkomendasikan teman yang anaknya kuliah di ITB. Kamar single Airbnb yang saya pesan baru akan siap jam 3. Acara September Hitam yang digagas Ucok Homicide mulai jam 12-an di IFI. Pengen juga datang di sesi pertama, ada Sutjiwati Munir, Cholil Mahmud, dan Zen RS. Tapi saya lapar dan merasa perlu mengenali Bandung lagi setelah lama tidak ke sini. Terakhir sebelum pandemi. Saya orang Jakarta langka yang tak punya hubungan khusus dengan Bandung sebagai kota liburan akhir minggu, atau kota rantau untuk kuliah. Setiap kali ke Bandung yang saya ingat adalah kesan diputar-putarkan oleh kota ini. Setelah ke poin A, mau ke poin E, kenapa melewati poin B, C, dan D lagi? Seperti dipental-pentalkan di dalam meja pinball tanpa daya mengatur trayek(tori) sendiri. Pernah saya naik angkot ke poin Z mengikuti nama rute di stiker kaca depannya, dan baru sadar angkot itu membawa saya ke poin -Z setelah setengah jam berada di dalam.

Bakery ini lumayan. Mejanya berminyak dan laminating di menunya sudah koyak. Plastik laminatingnya tidak begitu singkron dengan imaji rumahan, rustik, au naturelle, yang coba dibangun. Terletak di sudut sebuah rumah yang tadinya gedongan di Jl. Juanda, toiletnya terletak jauh di belakang bangunan lama rumah ini yang sedang direnovasi besar-besaran. Melewati tempat parkir kecil untuk motor pegawai, kemudian tali-tali kenur bangunan dan kayu-kayu yang bergeletakan, bau cat dan semen, akhirnya sampai di toilet yang hanya ditandai papan nama kayu sementara yang dipasang miring. Tapi di dalamnya ternyata toilet yang dulunya mewah. Bergaya mid-2010-an, dinding kaca berkeliling, keramik parket warna lumut dan bumi, wastafel panjang bergaya tempat minum kuda di film-film koboi. Mewah, tapi tidak dirawat dan berdebu di mana-mana. Orang kaya lama yang terlantar. Dinasti yang runtuh.

Setelah makan siang yang lumayan (telor apung yang terlalu seperempat matang, saus hollandaise yang terlalu wijen – roti ragi alaminya enak tapi dipesan satu yang datang tetap dua), saya berjalan kaki ke arah Dago yang lebih atas sepanjang Jl. Juanda, belok kanan di RS Borromeus, kemudian belok kiri ke Jl. Imam Bonjol. Ada sensasi di dalam hidung yang jarang saya alami di Jakarta, apa ini, oh udara bersih! Antara ingin bersyukur atau mengutuk PLTU Suralaya yang sering bikin langit di GBK tempat saya jogging-selow berwarna kuning sawit. Kezel.

Pesan masuk di WhatsApp. Teman saya yang tadi lagi: “Ouh. Nginep di dago. Fancy.” Satu lagi pesan masuk: “The fall of textile moguls.” Sepertinya maksud teman saya rumah-rumah gedongan di sepanjang jalan yang di tengahnya sepi tapi di ujung masuknya penuh toko, restoran, bahkan sebuah mini-mall (?) ini dulunya adalah milik baron-baron tekstil yang sekarang sudah bangkrut? Dari luar tapi terlihat makmur-makmur saja. Selain toko (peralatan bayi) dan restoran (lomie yang kayaknya enak tapi saya udah kenyang), ada juga rumah yang sudah dirombak jadi Kosan Putri, kantor, dan yang nyaris terakhir di ujung jalan, Airbnb yang saya pesan. Ternyata lebih seperti motel atau losmen. Lengkap dengan meja resepsionis dan printer untuk mencetak dokumen-dokumen atau bon-bon. Saya kira harus bergelut dulu dengan kotak kunci yang passwordnya salah. Sepertinya pemilik Airbnb yang dari kemarin berkomunikasi dengan saya dalam bahasa Inggris cas-cis-cus bukan A’a berambut klimis yang menyambut saya di meja resepsionis dengan logat Sunda medok. Mungkin si mogul tekstil pemilik asli rumah ini sudah pindah ke SF jadi techbro dan santai-santai bakslah sambil ngobryls sekali-sekali dengan penyewa Airbnb-nya di Dago Atas (mungkin sekali dia punya lebih dari satu?)

Rumahnya yang bergaya Neo Deco dengan sentuhan perabot-perabot rotan dan kayu berplitur gelap dirawat dengan baik. Kamar tamunya yang kosong bersih kinclong. Kamar single yang saya pesan hampir sekecil kamar-kamar Airbnb yang pernah saya pesan di London, Barcelona, Swedia, alias kosan 3×4 hanya tanpa celana dalam dan kondom berserakan. Malah kamar yang bertegel “Koentji” kuning polos ini sangat bersih. Ada dua handuk putih bersih digantungkan di tangga bambu yang dialihwahanakan menjadi rak handuk. Tidak ada AC tapi udara di luar dan di dalam sejuk. Kamar menghadap ke taman dalam yang lumayan hijau. Tidak membuat saya ingin tinggal di situ lebih lama daripada sekedar mengeluarkan barang-barang yang nggak perlu dan hanya membuat berat tas buat pergi ke IFI, tapi cukup membuat lega nanti malam kalau pulang paling tidak bisa tidur tenang. Amin.

Saya naik Gojek ke IFI. Saya jarang naik Gojek di Jakarta karena beberapa alasan, tapi saya sempat menyadari ongkos Gojek di sini jauh lebih rendah daripada di Jakarta. Rp4000 ke IFI? Untuk jarak yang sama di Jakarta (menurut peta Google) sepertinya ongkosnya di atas Rp10.000. Menikmati dibonceng sambil lihat-lihat jalan. Banyak ya plang-plang neon baru mengkilap di depan gedung-gedung yang rada busuk – apalagi gedung-gedung instalasi pemerintah? Dinasti yang ogah runtuh?

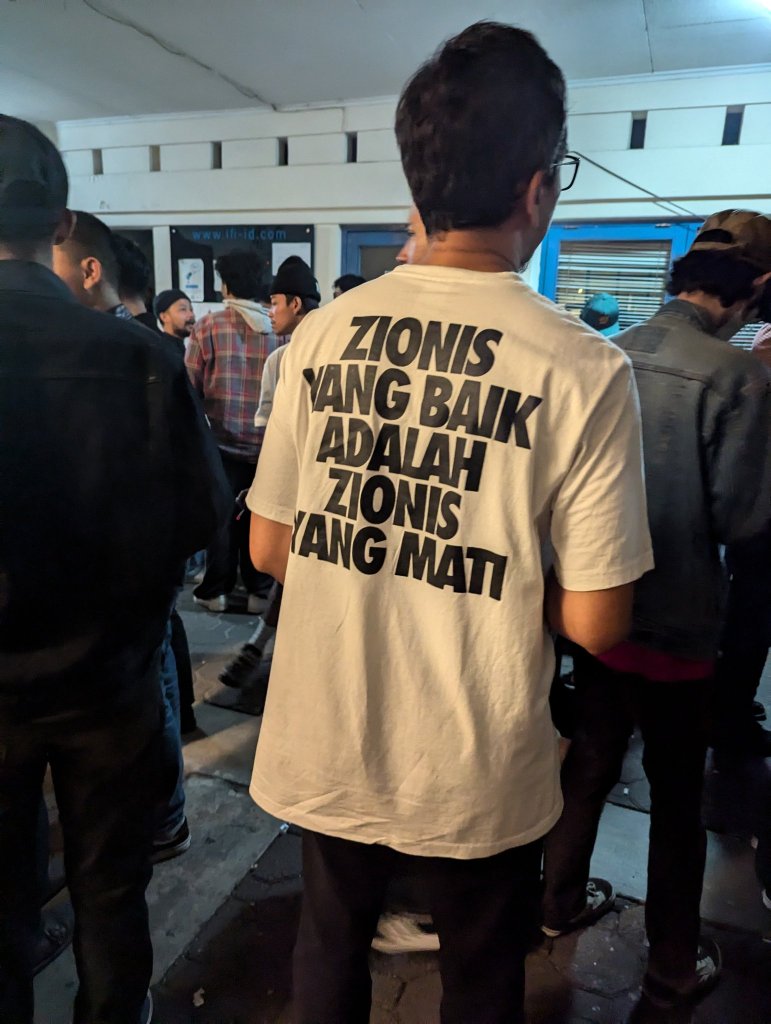

Tak lama tiba di IFI. Kesulitan melepas helm tapi dibantuin abangnya. Sesi pertama “Dua Dekade Pasca Negara Membunuh Munir” sudah berakhir. Salah saya sendiri. Bertemu Adib Arkan dari Harum Manis (anaknya manis beneran sikapnya, dan beneran harum badannya, dia seorang parfum-psycho-freak) yang membawa saya bertemu Ucok yang memakai kaos Godflesh. Bandung lautan kaos band hitam hari ini. Ucok antusias bercerita tentang presentasi Zen RS mengenai bedanya “kenangan” dan “ingatan”. Sepertinya, dari penjelasan Ucok, kenangan mirip dengan “involuntary memory”, contohnya dalam dunia sastra yang terkenal adalah kenangan yang otomatis, tanpa mampu kita kontrol, timbul dalam benak setelah mencium bau kue madeleine di novel À la recherche du temps perdu Marcel Proust; sementara ingatan adalah “voluntary memory” yang memerlukan usaha untuk mengingatnya. Mungkin itu sebabnya muncul semboyan “Menolak Lupa”. Ternyata untuk menolak lupa kita harus melatih diri, otak, tubuh, jiwa untuk selalu mengingat.

Buat saya, nama “Munir” sendiri menimbulkan dua kenangan – bukan ingatan, karena tidak bisa saya kontrol – yang sepertinya tidak penting dan bisa saja di mata orang lain terkesan meremehkan memori tentang Munir, tapi bagi saya penting untuk mengingatnya dan atmosfer Indonesia di tahun-tahun dekat dengan tanggal dia dibunuh – 7 September 2004, 20 tahun dan 7 hari sebelum acara September Hitam ini berlangsung di IFI Bandung. Kedua kenangan itu adalah, satu, menelpon teman saya pagi-pagi, seorang penulis skenario film semi-terkenal karena film remaja legendarisnya di awal 2000-an, yang juga seorang pothead, mengabarkan desas-desus (pada waktu itu) tentang diracunnya Munir di atas pesawat yang sedang membawanya ke Belanda untuk kuliah lagi. Bahkan saat saya menulis kalimat ini pun, ingatan eh kenangan saya langsung terbang ke reaksi spontan teman saya si penulis skenario itu di telpon rumah yang saya pegang sambil handukan di kamar: “Waduh men, Munir, lagi mau baks, eh malah dibaks.” Begini ya, saya tahu ini reaksi yang dalam banyak segi, nggak banget buat sebuah pembunuhan transnasional seoarang pejuang hak asasi manusia. Tapi harus diakui, reaksi teman saya itu juga mewakili penyesalan dan kesedihan semua orang Indonesia yang peduli dengan hak asasi manusia dan mendambakan seandainya mereka juga punya keberanian untuk tidak bersembunyi di bawah ketek kekuasaan seperti Munir.

Kenangan saya yang kedua berasal dari momen beberapa bulan setelahnya waktu saya lagi pijat refleksi di Laris Love, sebuah salon di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang sekarang lebih terkenal sebagai salon tempat cuci-blow mbak-mbak Sudirman pagi-pagi sebelum masuk kantor agar rambut terlihat selalu badai. Menolak Lepek! Sore itu saya tertidur di kursi La-Z-Boy kemudian saat terbangun kaget setengah mati karena di depan saya ada figur oom-oom agak gemuk berambut klimis yang mengkilat terang bahkan di ruangan gelap tersebut, dikelilingi terapis sedang refleksi sambil sekaligus meni-pedi. Figur itu adalah A.M. Hendropriyono. Jika kamu search nama dia, di laman Wikipedia Bahasa Inggris tentang Munir Said Thalib akan ada satu bab tersendiri tentang “State Intelligence Agency (BIN) involvement in assassination” (Keterlibatan BIN dalam pembunuhan [Munir]) yang tidak muncul di Wikipedia terkait berbahasa Indonesia. Di dalam bab tersebut juga ada kedua kalimat berikut: ‘A United States diplomatic cables leak alleged that former BIN chief A. M. Hendropriyono “chaired two meetings at which Munir’s assassination was planned”’ (Menurut bocoran telegram diplomatik Amerika Serikat, bekas Kepala BIN A.M. Hendropriyono “memimpin dua rapat di mana pembunuhan Munir direncanakan) dan ‘In 2014, Hendropriyono admitted to journalist Allan Nairn that he bore “command responsibility” for the assassination, and he was ready to accept being put on trial.’ (Pada 2014, Hendropriyono mengakui kepada jurnalis Allan Nairn bahwa ia memegang “tanggung jawab komando” dalam pembunuhan [Munir], dan siap diadili untuk perannya tersebut.)

Sesi kedua acara September Hitam bertajuk “Kesaksian Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu” yang menampilkan keluarga korban tragedi Tanjung Priok, Pak Bedjo Untung, pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 yang antara lain memprakarsai beberapa kali penggalian kuburan massal korban genosida anti-komunis di tahun 1965-66, dan seorang perwakilan dari Kontras. Pak Bedjo Untung – yang namanya saya selalu pikir begitu ironis, “bedjo” dalam bahasa Jawa juga berarti “untung” sehingga namanya berarti “dobel untung”, tapi nasibnya malah dobel sial karena dipenjara tanpa peradilan selama 9 tahun di penjara Salemba dan Tangerang dalam keadaan yang tidak manusiawi (jika ingin baca tentang keadaan di kedua penjara ini, bisa baca kisah-kisah yang ditulis oleh Putu Oka Sukanta) – seperti biasa tampil dengan karismatik dan penuh semangat sambil berdiri (narsum yang lain duduk) seperti pendeta membakar emosi jemaat. Yang paling saya ingat yel-yel yang dia teriakkan agar diikuti pengunjung di akhir pidatonya. Selain yel standar “Hidup korban! Jangan diam! Lawan!” ia juga menambahkan yel ekstra, “Hidup perempuan yang melawan!” Ini sungguh sikap yang sangat radikal dan patut ditiru, karena bahkan sampai sekarang pun, walaupun sudah ada film seperti Lagu Untuk Anakku karya Shalahuddin Siregar (tentang paduan suara Dialita yang digawangi penyintas perempuan genosida 1965-66 yang dulu ditahan di kamp konsentrasi khusus perempuan Plantungan dan keluarga mereka) serta buku sejarah seperti Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia karya Saskia Wieringa yang berusaha membongkar demonisasi Gerwani dan perempuan-perempuan komunis lain oleh Orde Baru Suharto, sering orang tidak ingat (mengenang juga tidak) bahwa banyak sekali perempuan komunis yang sangat berjasa memperjuangkan feminisme dan hak-hak perempuan Indonesia yang kemudian dibunuh, diperkosa, dikawinpaksa, dipaksa menjadi pelacur, dipenjara, dan diasingkan oleh Orde Baru selama masa genosida anti-komunis 1965-66 dan di tahun-tahun setelahnya.

Sesi ketiga September Hitam bertajuk “Di Bawah Ancaman Proyek Strategis Nasional” yang menampilkan narsum warga Pulau Rempang di Kepulauan Batam yang digusurpaksa demi proyek “Rempang Eco City”, warga Halmahera yang pulaunya telah dirusak dan dicacah-cacah oleh perusahaan tambang emas, nikel dan kobalt, serta (kalau saya tidak salah… ingat!) bekas ketua LBH Bandung bernama Yogi. Yogi seorang narsum yang menguasai sekali retorika. Narasi ceritanya dibangun dengan menarik, informasi yang dia “spill” banyak sekali orang yang belum tahu, dan dia punya “key message” yang jelas dan tak bosan dia ulang-ulang (biar kita ingat!): jangan cepat percaya mitos-mitos yang diciptakan penguasa. Menariknya secara tidak langsung ia juga membahas berkali-kali dengan contoh nyata dan analisis yang dalam tentang peran bahasa dalam menciptakan mitos-mitos tersebut. Misalnya soal nomenklatur “Proyek Strategis Nasional” itu sendiri. Apanya yang strategis? Seperti yang terungkap dari jawaban bapak dari Rempang saat ditanya seorang penonton, anak muda, mungkin mahasiswa?, apakah PSN di Rempang juga melakukan “union-busting” seperti pabrik-pabrik di Jawa, dan apa yang bisa dilakukan untuk melawan? Jawaban selow bapak ini: “Wah dik, gimana ya. Gimana mau melawan, soalnya pabriknya aja belum jadi dibangun. Tapi kita udah digusur duluan.” Hiks. Nama Proyek Strategis Nasional ini, dan juga akronimnya PSN (yang awalnya karena tidak baca poster saya juga bingung, PSN apaan sih ini yang disebut terus?), seperti yang dilakukan juga dengan efektif oleh Orba dengan badan-badan berakronim barok-nya dari Bakorstanasda sampai BKKBN, berfungsi menyamarkan kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam sastra, istilah-istilah seperti ini disebut sebagai eufemisme. Dulu saya pikir Orba adalah rajanya eufemisme (ingat “diamankan”, “petrus”, “kondusif”, dll) tapi sekarang saya jadi ragu, rezim Mulyono dengan IKN, PSN, dan kerja, kerja, kerjanya sepertinya sudah jadi raja eufemisme (Jawa) baru! Satu lagi contoh eufemisme yang disebutkan Yogi adalah “tanaman berenergi”. Ternyata setelah riset di Kalimantan, dia mengetahui bahwa itu hanya istilah baru (dan menyesatkan) untuk kepingan-kepingan kayu (briket) dari pohon yang ditebang di hutan untuk bahan bakar! Tidak ada tanaman ajaib baru yang “berenergi” dan bisa dibudidayakan, hanya lebih banyak lagi hutan yang ditebang demi konsumsi energi nasional!

Perhatian Yogi pada mitos-mitos yang diciptakan oleh pemerintah membuat pikiran saya, di perjalanan pulang sambil menonton plang-plang neon yang sekarang telah menyala menerangi gedung-gedung lumutan dengan genteng kodok melorot di kegelapan malam dari boncengan A’a Gojek, mengerucut ke beberapa fakta dan imaji yang berulang-ulang saya saksikan dan serap sepanjang hari ini: ingatan tentang Munir yang hilang bersama dokumen-dokumen tim pencari fakta yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tapi tidak pernah ia rilis – tapi sekarang kok kayaknya semua orang amnesia tentang perannya dalam penggelapan fakta ini – jangankan mengingat, kenangan pun nggak punya! – dan malah bersorak-sorai merayakan penampilannya di atas panggung festival musik Pestapora? Nyanyiin Coldplay lagi! Yell-EW!; genosida antara 500 ribu hingga 3 juta jiwa yang diputarbalikkan dan disembunyikan menjadi “pengkhianatan G30S/PKI”, pembunuhan 7 jenderal Angkatan Darat dan 3 perwira menengah yang dijadikan alasan (preteks kalau kata sejarawan John Roosa) untuk membunuhi orang komunis di Indonesia – bahkan kesepuluh perwira AD itu kemudian diberi gelar “Pahlawan Revolusi”, padahal justru kematian merekalah yang dijadikan alasan untuk memadamkan revolusi permanen Sukarno melawan imperialisme barat!; pemutarbalikan fakta tentang genosida 65-66 (disebut G30S supaya tentara juga bisa menyingkatnya jadi Gestapu yang terdengar seperti Gestapo Nazi, padahal “pemantik” genosida ini terjadinya pada pagi 1 Oktober, sehigga Sukarno lebih memilih menyebutnya Gestok) ini juga mengingatkan saya tentang “7 Oktober” dan genosida yang sedang terjadi sudah hampir setahun penuh di Palestina dan sekarang sedang meluas ke Lebanon dan Syria, dilancarkan oleh Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya – kesimpangsiuran siapa sebenarnya yang membunuh sebagian besar dari 1200-an penjajah Israel pada 7 Oktober (sekarang sudah ketahuan ternyata mereka dibunuh oleh tentara Israel Occupation Forces sendiri yang mengikuti Hannibal Directive supaya tidak ada tentara IOF yang ditahan musuh) juga dipakai sebagai alasan (preteks!) untuk membunuh hingga sekarang lebih dari 200.000 penduduk sipil Palestina termasuk puluhan ribu anak-anak!; kemudian peran bahasa dalam kebohongan-kebohongan demi whoosh! whoosh! whoosh! pembangunan infrastuktur rezim Mulyono, meskipun kenyataannya infrastuktur yang dibangun sama nggak gunanya dengan Skybridge Ridwan Kamil dan plang-plang neon yang menerangi instalasi-instalasi pemerintah bobrok di sudut-sudut Bandung – bagaimana semua ini bisa terjadi?

Di titik inilah, saat mau mandi tengah malam dan mendapati ceruk marmer untuk sabun di kamar mandi luar di Airbnb saya kotor berdebu dan masih menyimpan setumpuk lembaran-lembaran sisa sabun batang dan sikat gigi penginap lain yang dibiarkan saja mengumpulkan jamur, tidak sesuai dengan imaji rumah gedongan ini yang menawarkan kemewahan klasik Orla (Orang Kaya Lama) – dan saat suara remuk remake Barisan Nisan yang baru masih berdentum-dentum kayak pakubumi rusak di telinga, hmmm, rada kayak Godflesh ya, makanya Ucok hari ini pake kaos Godflesh? – I looove it, tapi perlu satu artikel tersendiri untuk merekam pengalaman saya menikmati listening party-nya yang jadi sesi terakhir rangkaian acara September Hitam – saya jadi sadar: selama ini, dan masih sampai sekarang, kita semua menghadapi musuh yang sama: PROPAGANDA.

Karena propaganda-lah – komunikasi dan informasi menyesatkan yang dilancarkan penguasa untuk mempengaruhi opini dan tingkah laku kita demi suksesnya agenda tersembunyi mereka sendiri – seorang teman masih percaya Gerwani menyilet-nyilet wajah jenderal di Lubang Buaya.

Karena propaganda-lah kita (tapi aku nggak ya, sori) menari-nari merayakan seorang bekas presiden yang tidak peduli saat seorang pejuang HAM diracun di udara sampai mati cuma karena dia sudi bergenit-genit tampil di sebuah festival musik. Dasar millennial tolol buta politik!

Karena propaganda-lah kita (tapi aku nggak ya, sori) memilih Mulyono jadi presiden dua periode.

Karena propaganda-lah kita (tapi aku nggak ya, sori) memilih jenderal yang diberhentikan karena menculik aktivis jadi presiden pengganti Mulyono.

Karena propaganda-lah kita (yang ini aku juga ikutan, sori) menurut aja masuk ke Skybridge yang tidak membawa kita ke mana-mana.